企業向けメンタルヘルス対策

20世紀、21世紀を通じて、通信環境・交通機関をはじめとした科学技術の急激な発達は、さまざまな場面で利便性を大きく向上させました。一方で、これらの恩恵を前提とした社会の発展は、あらゆる場面で素早いレスポンスが当然のように期待されることにつながり、職場で受けるストレスはかえって増大しているという見方もあります。

従業員の皆様がメンタルヘルス不調からうつ病などの精神疾患を発症しないためにも、企業のメンタルヘルスに対する理解と積極的な取り組みはとても大切なことです。

当ページは、企業のメンタルヘルス対策について、主に人事・労務担当者の方に向けて掲載しています。

企業のメンタルヘルス対策の現状

精神障害を理由とした労災認定件数の増加を背景に、ストレスチェック制度の創設など企業による従業員のメンタルヘルス対策の重要性が認識されています。

メンタルヘルス対策への企業の取組状況

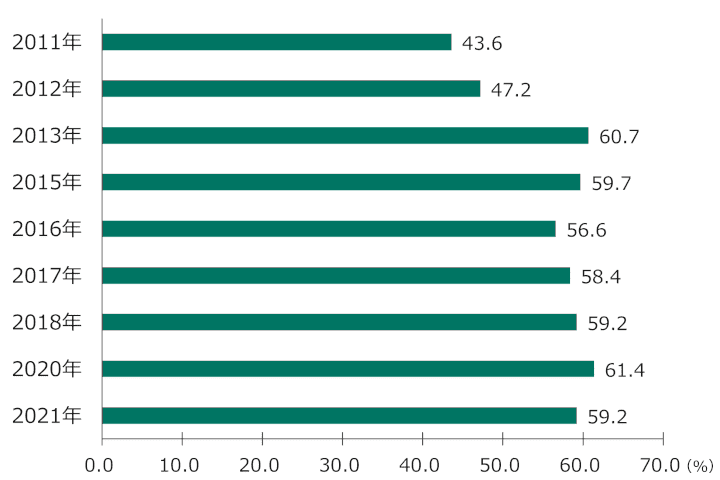

出典:厚生労働省『労働安全衛生に関する調査:結果の概要』公開データより作図[1]

厚生労働省の発表によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる企業の割合が、平成25(2013)年以降は60%前後を推移しています(図1)。

令和3(2022)年の厚生労働省の調査報告[2]では、実際の取り組み内容は、「ストレスチェックの実施」が65.2%と最も多く、次いで「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」が54.7%となっています。

「ストレスチェックの結果を分析し、分析結果を活用した」事業所の割合は、2022年には63.2%と報告されています[3]。

この報告によると、活用方法の上位3項目は、「残業時間削減、休暇取得に向けた取組」(53.3%)、「相談窓口の設置」(44.6%)、「上司・同僚に支援を求めやすい環境の整備」(44.1%)となっています。

労働者のメンタルヘルスの現状

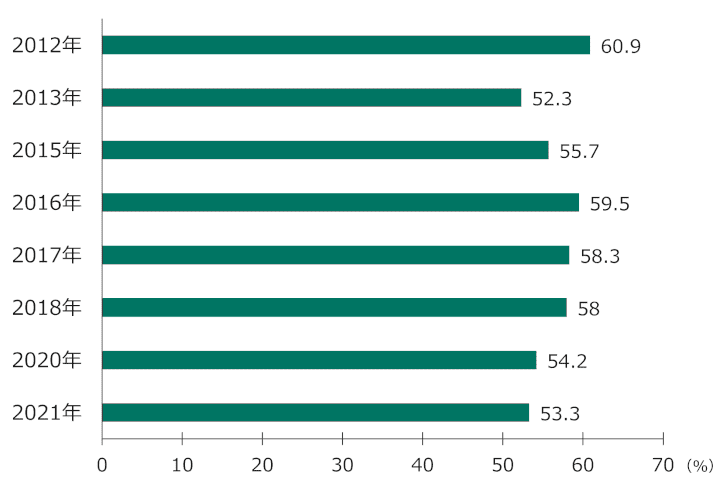

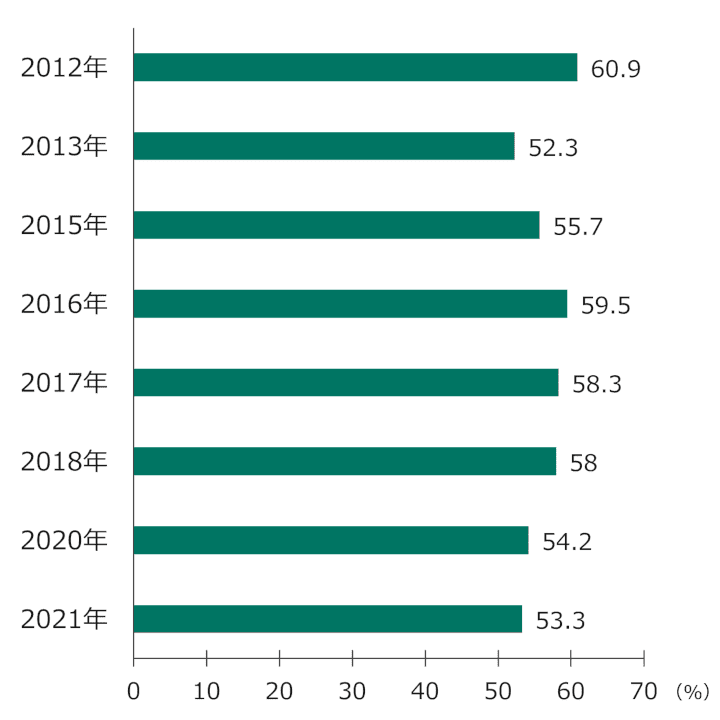

出典:厚生労働省『労働安全衛生に関する調査:結果の概要』公開データより作図[1]

厚生労働省の発表によると、強いストレスを感じている労働者の割合は50~60%程度と高い水準で推移しており(図2)、令和2(2020)年調査における強いストレスの上位3項目は、「仕事の量・質」(56.7%)、「仕事の失敗、責任の発生等」(35.0%)、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む。)」(27.0%)となっています。

しかしながら、「過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者」がいる事業所の割合は、平成25(2013)年で10.0%、令和3(2022)年では10.1%と改善できていません。

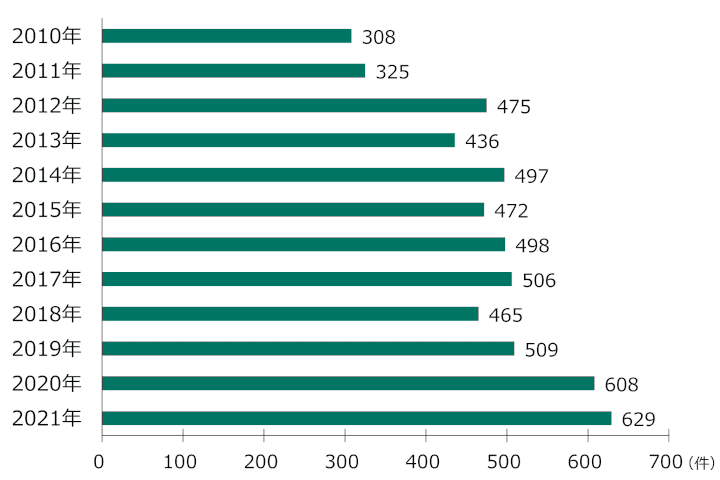

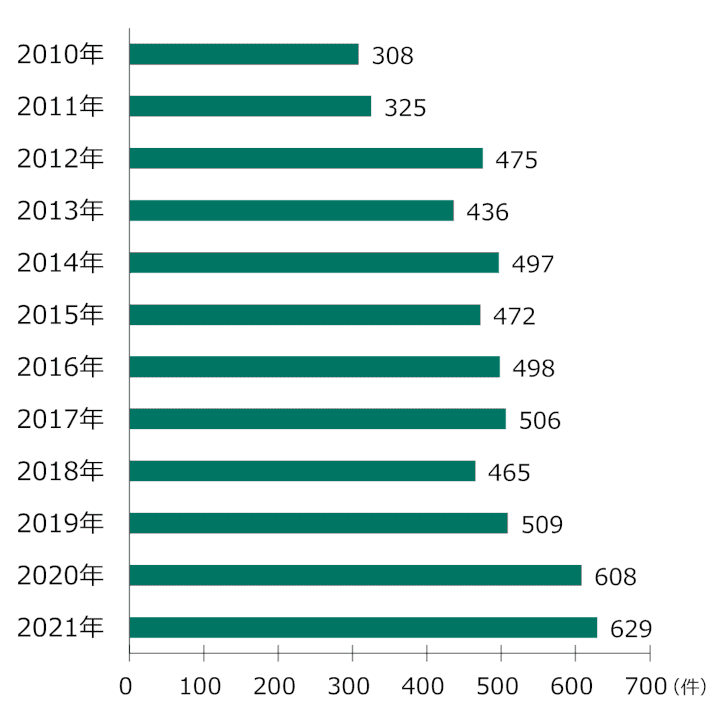

精神障害が理由による労災補償の支給決定件数は年々増加し、2022年度にはついに600件を超えてしいました(図3)。

出典:厚生労働省『過労死等の労災補償状況』公開データより作図[4]

アブセンティーイズムとプレゼンティーイズム

企業のメンタルヘルス対策にとって、休職者や退職者の問題だけが重要なわけではありません。

休退職に至る前に、「欠勤、遅刻早退などで業務につけない状態」(アブセンティーイズム)や、「出勤はしているものの、健康問題によってパフォーマンスが低下している状態」(プレゼンティーイズム)があり、これらには生活習慣病やアレルギーなどの身体不調に加えて、メンタルヘルスの問題も大きく関与しています。

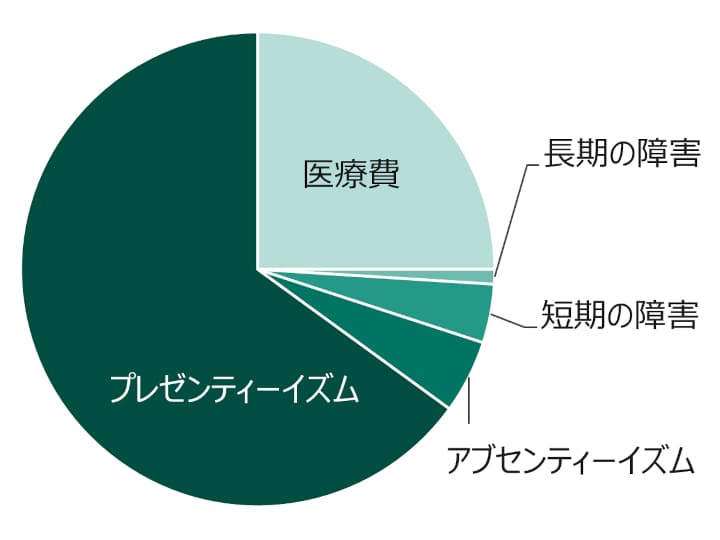

出典:Healthy Workforce 2010 and Beyond[5]

米国の金融関連企業の事例を見ると、直接的な医療費はコスト全体の一部に過ぎず、プレゼンティーイズムを筆頭とする間接的なコストが、健康関連コストの多くを占めていることが分かります(図4)。

企業・組織経営の全体最適化という視点では、医療費だけではなく、プレゼンティーイズムなども含めた健康関連コスト全体の問題を考える必要があります。メンタルヘルス対策を単純なコストとみなす「医療費適正化」の発想から脱却し、従業員を組織の「資産」として、従業員の健康維持・増進を、労働生産力を底上げする「投資」と捉える考え方が必要であると考えられています[6]。

企業にとってメンタルヘルス対策は、病人が出たから世話をするという受動的な視点ではなく、そもそも病人を出さない職場づくりが重要であるという能動的な視点が必要です。

企業向けメンタルヘルス対策を行っています

当院では、メンタルヘルスの維持・改善に役立つ医療サービスを提供しています。

ストレスチェックで高ストレスと判定された方を始め、メンタルヘルス対策が必要な方の選択肢の一つとしてご検討ください。

光トポグラフィー検査(NIRS)

うつ病などが疑われる場合は、光トポグラフィー検査をおすすめしています。

光トポグラフィー検査は頭部の血流量の変化を測定することで、脳の活動状態をグラフ化する検査です。この検査の結果は、疾患の見逃し防止、診断適正化の材料、治療者(医師やカウンセラーなど)と患者様間の情報共有などに広く役立ちます。

TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)

TMS治療とは、脳の機能異常に対して磁気刺激によって正常化を図るうつ病の治療法です。ほとんど副作用が無い上に、治療期間が短く、再発率も低い、メリットが大きい治療法です。

御社のご意向に合ったプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

企業のメンタルヘルス対策については、以下にお問い合わせください。

担当:石田、佐川

TEL:03-6279-0090(平日9時~18時)

E-mail:mental@shinagawa.com

品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。

うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。

関連する記事

-

精神医学と心理学

会社に行きたくない……それは、うつ病かも?

「今日は家でゆっくり寝ていたい」「会社に行きたくない」体調が優れなかったり、疲れていたりすると、そんな気持ちになることは誰にでもあることです。しかし、長い間うつうつとした気持ちが続いている場合は、ただの疲れが原因では…

-

精神医学と心理学

「配置転換・昇進・転勤」人事異動はうつ病を呼び込む転機?

転勤や昇進など、人事異動は個人を成長させるチャンスであると同時に、職務以外にも引っ越しや人間関係など多数のストレスに襲われる正念場でもあります。会社員生活で必然的に直面する人事異動と、ストレスやうつ病との関係と対処法について解説します。

-

精神医学と心理学

IT業界(ITエンジニア)はうつ病になりやすい?

ITの技術は日々進化しており、需要が大変多くなっている中で、対応できるITエンジニアの人材が足りないというのが現状です。また、高度なスキルを必要とする為、即戦力となる人材がすぐに育たないこともあります。そのためどうしても一人当たりの業務量が多くなり...

-

精神医学と心理学

忘年会に参加したくないのはうつ病だから?

忘年会に参加したくないというのは珍しい感情ではありませんが、何が何でも参加したくないという気持ちが強い場合は、心の問題が隠れているかもしれません。特に、もともと飲み会が好きだったという場合は要注意です。