春のうつ病~季節や環境の変化には注意が必要~

ある詩人は4月を花ほころぶやさしい季節と、また別の詩人は4月を最も残酷な月と評しましたが、ある人にとっての幸福が別のある人にとっては不幸である、というようなことはありふれたことで、春もまたその選別から漏れることはありません。

春は変化が多い季節であり、比例してストレスも多くなりがちで、この時季に体調を崩すという人も少なくありません。もともと春はメンタル不調が起きやすく、うつ病が発症、悪化しやすい季節ともいわれています。

この記事では、春のうつ病の症状・原因や、その治療や対処法について解説します。

春という季節

チョーサーが4月を花ほころぶやさしい季節と表現する一方で、エリオットは4月をして最も残酷な月と表現しましたが、ある人にとっての幸福が別のある人にとっては不幸であり、祝福が呪詛となり、極楽が地獄であり、喜びが悲しみであるというようなことは、ありふれたことです。

国内の民間調査[3]によると、「春が好き」「どちらでもない」「春が嫌い」の割合は、それぞれ87.4%、9.0%、3.6%で、春が嫌いな人は少数派のようですが、春が苦手だ、好きではない、嫌いだ、という人も存在していることをしっかり示しています。

ところで、春とは何月ごろをいうのでしょうか?

広辞苑には、春は「陰暦では立春から立夏の前日まで、一月・二月・三月、気象学的には太陽暦の三月・四月・五月、天文学的には春分から夏至の前日まで」[4]と記載されています。一般的な感覚としては、およそ3月から5月くらいが「春」と認識されていると思います。

春のストレス源

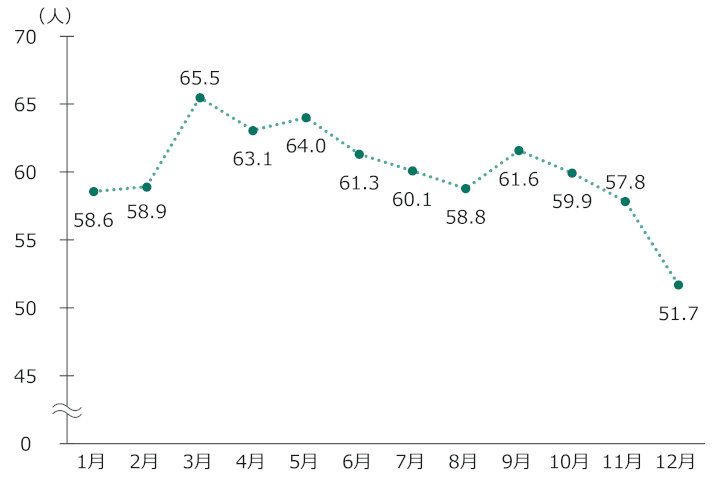

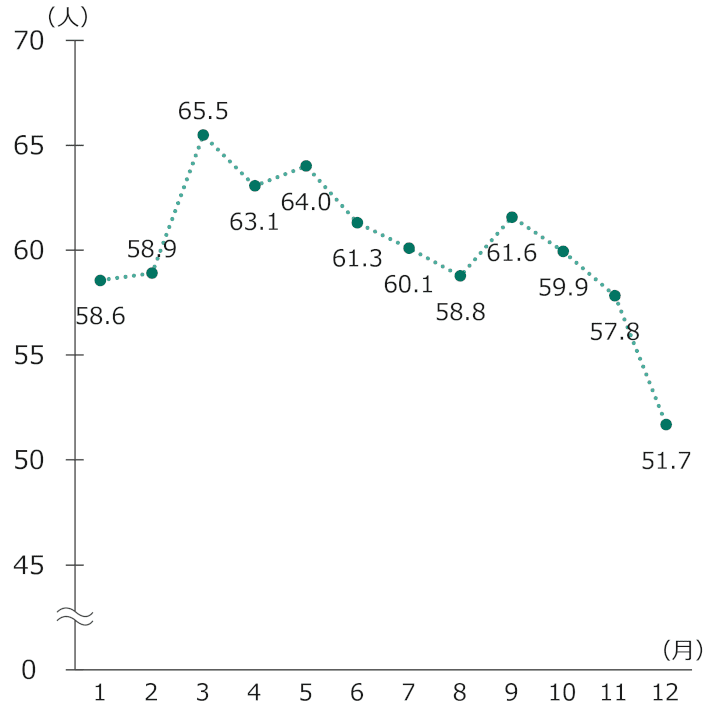

出典:警察庁自殺統計原票データ[5]より作成

2012~2023年のデータより、各月の1日当たりの自殺者数を算出したもの。

春は自殺が多い季節として知られています。実際、月当たりの平均自殺人数のトップ3は、3月・5月・4月の順となっており、軒並み「春」が占有しています(図1)。この状況を受け、我が国の政府は毎年3月を「自殺対策強化月間」と定めています[6]。

自殺のような究極の状態にまではいたらないとしても、春のストレスは深刻です。

春がもたらすストレスには以下のようなものが考えられます。

- 花粉症(アレルギー):花粉症といえば春のスギ花粉が有名で、多くの人がこれをイメージすると思います。春の訪れをくしゃみとともに知るという人も少なくないのではないでしょうか。

- 寒暖差:春は徐々に暖かくなるとはいえ、朝夕はまだまだ肌寒いことも多く、日中との寒暖差が激しいため、少しの油断から体調を崩しがちです。寒暖差アレルギーで鼻水やくしゃみが出るようなときは特に注意してください。

- 社会的環境の変化:企業の人事異動は一般的に4月と10月が多いとされています。また、学校生活では卒業・入学・進級と、春は学年の変わり目であり、クラス替えなどもこの時季に行われます。大学への進学では、引っ越しをともなうことも少なくなく、その場合はさらにストレスは大きくなります。

- 変化しないことでの絶望感:4月の新生活を期待していたのに、いじめっ子と同じクラスで絶望する、異動がなくパワハラ上司と離れられなくて絶望するということもありえます。

- 春の嵐/メイストーム:3月から5月にかけて、日本付近で急速に発達した低気圧により台風並みの暴風などをもたらす、「春の嵐」や「メイストーム」と呼ばれる激しい気象現象が生じることがあります。低気圧は自律神経のバランスを乱し、《気象病》を生じさせる可能性があります。気象病とは、気象変化で生じる片頭痛やめまい、集中力低下などの不調の総称です。

春バテと五月病

上述のようなストレスによる春の不調を、一般に《春バテ》や《五月病(5月病)》といいます。《春バテ》は3~4月ごろ、《五月病》は5月ごろに体験する心身の不調(ストレス症状)の総称です。どちらも医学的な用語ではなく、マスメディアなどで使用される言葉です。

春バテも五月病も、大半は一時的な不調であり、病気というほどのものではありませんが、深刻なものではその実体が《適応障害》や《うつ病》などの精神疾患やその予備軍である可能性があり、無視してよいものではありません。よくならない、悪化しているような場合は医師に相談する必要があるでしょう。

そして、もし毎年のように春から夏にかけて深刻な不調がある場合は、《季節性うつ病》の可能性も考えられます。

春の季節性うつ病

《季節性うつ病》または《季節性感情障害(SAD)》は、特定の季節にのみ症状が出るうつ病のサブタイプ(下位分類)です。その多くは、秋から冬にかけて発症し、春ごろに回復するというサイクルを繰り返す《冬季うつ病》で、ごく少数が、春から夏に発症するサイクルを示し、《夏季うつ病》と呼ばれています。

夏季うつ病は、発症時期が冬季うつ病と逆転しているだけではなく、症状なども反転した特徴を示すため、英語圏では“Reverse SAD”と表現され、春に発症することから“spring depression”と呼ばれることもあります。“spring depression”は日本ではマイナーですが、日本語にするなら、《春季うつ病》《春うつ》などになるでしょう。

この記事では以降、主に《春うつ》を用います。

春に発症するうつ病の全てが春うつとは限りませんが、毎年のように決まって発症するような場合は、春うつが疑われます。

前述の通り、春はストレス要因も多いため、もともとメンタル不調が起きやすく、従来のうつ病も発症、あるいは悪化しやすいといわれています。季節性の有無に関係なく、うつ病は治療が必要な精神疾患です。

春うつの症状

春うつは、一般的なうつ病と基本的な症状は変わりません。

- 1日中、気分が落ち込む

- 以前は楽しかった趣味や活動に興味がなくなる

- 不眠や過眠

- 食欲や体重の変化

- 集中力・思考力の低下

- 絶望感や無価値感

- 自殺や死について頻繁に考える

春うつでは、以下の症状が特に目立ちます。

- 不眠

- 食欲減退と体重減少

- 不安・焦燥感

- 暴力的行動・自傷行為

春うつは、毎年ほぼ同じ時期に発症する傾向があります。

春うつは受診すべきですか?

季節性があるかどうかの判断には、発症の周期性を確認する必要があります。しかし、そもそもうつ病自体が、季節性の有無に関係なく治療すべき精神疾患です。2週間以上、気分が落ち込み、楽しかった趣味や活動への関心を失い、睡眠や食欲に異常があるなど、日常生活に支障をきたしている場合は、医療機関に相談してください。

もし、「この程度で行っていいのかな?」と、医療機関に行くことをためらうようであれば、セルフチェックなどを試してみてもいいかもしれません。

いずれにせよ、うつ病は早期発見・早期治療が大切です。医療機関にかかるかどうか悩んでいる場合は、セルフチェックの結果に関係なく、受診することをお勧めします。

春うつの原因

季節性うつ病の研究のほとんどは冬季うつ病に関するもので、他の季節の研究は十分ではありません。春うつの原因はよく分かっていませんが、いくつかの可能性が指摘されています。

- 高日照量・高温多湿や花粉(アレルギー)などの春夏に強化される環境

- メラトニン(眠気のホルモン)濃度の低下

日本社会では、春はいろいろな区切りとなる季節で、会社なら人事異動、学校なら進学や進級などの変化が訪れます。これらの大きな変化は、往々にして生活のリズムを狂わせ不規則な生活を招きがちです。

春うつに限らず、うつ病は規則正しい生活リズムが症状を抑えることに役立ちますが、逆に不規則な生活はうつ病発症や悪化のリスクになります。

さらに、春が好きという人が大半の我が国で、春が楽しめない自分自身をみじめに感じてしまうかもしれません。

SNSには、春という季節や新しい生活を楽しむ人々の様子が映し出され、あたかも皆が楽しい時間を過ごしているようにみえます。そこに映っているのはハイライトシーンであって、舞台裏ではないのですが、頭ではそれがわかってはいても、心が波立ってしまうということはよくある話です。

春うつの治療

春うつ(季節性うつ病)も通常のうつ病に準じて治療されます。

うつ病治療には以下のような方法があります。

- 休養・環境調整:《休養》はとにかく“心”を休ませること、《環境調整》はストレスフルな環境をストレスの少ない環境に修正することです。

- 薬物療法:うつ病の薬物療法は、《抗うつ薬》を中心とした治療法です。

- 精神療法・心理療法:主に心理学的介入によって、患者個人が抱える問題の軽減・解消を目指す治療法です。

- 電気けいれん療法(ECT):頭部への通電による人為的なけいれん発作で症状改善を図る治療法です。効果は高いですが、記憶障害などの重い副作用が生じる可能性があります。

- TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療):磁気による誘導電流で脳を刺激し、脳機能の改善を図る治療です。副作用がほとんど無いことが大きな特徴です。

春うつへの対処

ライフスタイルの改善は、春うつの症状を緩和し、毎日を過ごしやすくすることに役立ちます。改善方法としては、例えば以下のようなものを試してみてください。春バテ、五月病の予防や緩和にも役立ちます。

- 変化はあって当然と考える:人生において、変化は誰にでも訪れるもので、完全に避けることはできません。変化がつらいときは少し休息しましょう。

- 寒暖差に気を配る:春は一日の寒暖差が大きい季節です。寒暖差は体調を崩しやすく、また自律神経に負担がかかりストレスになるので、室温や服装などに気を付けましょう。

- 睡眠を優先する:毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるようにしましょう。規則正しい生活は、毎朝の起床に始まります。

- しっかり食べる:毎日決まった時間にバランスの良い食事を取るようにしましょう。

- 身体を動かす:身体を十分に動かしましょう。本格的な運動が難しい場合でも、例えば近所を散歩する、エレベーターではなく階段を使う、一駅歩くなど、無理のない範囲で今よりも身体を動かすようにしましょう。適度な疲労は、夜の睡眠の質も高めます。

- SNSを避ける:SNSは現実を切り取って演出されたものなので、実際よりも幸せそうに見えるかもしれません。冬の寒さから解放されて春を楽しむSNSを見ると、春を楽しめていない自分を振り返って落ち込むことになるかもしれません。完全にSNSを断つのが難しい場合は、1日30分など時間制限を設けましょう。

季節性うつ病は毎年同じころに発症するので、逆算することで早めに対策できる可能性があります。

一年中、健康的に過ごすことができるならそれが理想的ですが、現実としては簡単ではないと思います。発症時期が近づき、あるいはすでに発症してしまったときは、意識して健康的に過ごすようにしましょう。

まとめ

春は花粉症、寒暖差、人事異動や進級など、ストレスの多い季節で、うつ病が発症、悪化しやすい季節ともいわれています。

さらには、夏型の《季節性うつ病》は春に発症することがあります。

《春うつ》は、従来の《うつ病》と症状はあまり変わりませんが、不眠、食欲減退と体重減少、不安・焦燥感、暴力行為などが目立ちます。

季節性うつ病は、毎年ほぼ同じ時期に発症する傾向があるため、逆算して早めに対策できる可能性があります。ライフスタイルを見直すことで、症状の緩和を期待できます。しっかり眠り、バランスの良い食事を心がけ、規則正しい生活を送りましょう。

気分が落ち込み、趣味が楽しめず、睡眠や食欲に異常があるなど、日常生活に支障をきたしている場合は、うつ病の可能性があります。春うつかどうかに関わらず、うつ病は治療が必要な精神疾患ですので、症状が2週間以上続くような場合は医療機関を受診してください。

品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。

うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。