ストレスで悪化する『花粉症』 うつ病発症のリスクにも?

国民病ともいわれる《花粉症》は、花粉によって、くしゃみ・鼻水・鼻づまり、目のかゆみ・充血・涙目などのさまざまな症状が現れるアレルギー疾患の総称です。睡眠の不良、仕事のパフォーマンスや学業成績の低下など、QOL(生活の質)を大きく損ない、日常生活に支障をきたします。

この記事では、花粉症の症状、影響、予防と対処法、うつ病との関係などについて解説します。

花粉症とは

《花粉症》とは、花粉によって生じるアレルギー疾患の総称で、《季節性アレルギー性鼻炎》ともいわれます。くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの《アレルギー性鼻炎》としての症状の他に、目のかゆみ、充血、涙目などの《アレルギー性結膜炎》がよくみられます。

なお、我が国で最も多い花粉症は、春にみられる《スギ花粉症》です。

アレルギーとアレルゲン

私たちの身体には、細菌やウィルスなどの異物に対抗するための《免疫防御反応》が備わっています。《アレルギー》とは、「過剰な(不必要な)免疫防御反応」のことです。もともと、ほこりや花粉は、常に体内に侵入してくるものであり、よほど大量に侵入されない限りは無視しても問題ないものです。しかし、アレルギー体質の人は、そのような本来は脅威でないものに対して、免疫防御が反応してしまうわけです。

なお、アレルギー症状を引き起こす物質を《アレルゲン》といいます。

ほこりや・ダニなどの季節を選ばないアレルゲンに反応するアレルギー性鼻炎は、《通年性アレルギー性鼻炎》といいます。

花粉の飛散時期

花粉の飛散時期は地域によって多少異なりますが、スギ・ヒノキは春、イネ科は春から初秋まで、ブタクサは晩夏から秋にかけて飛散します。

以下は、関東における飛散時期の目安です[1]。

- スギ:年初から少し飛び始め、3月のピークを中心に、5月ごろまで飛散します。

- ヒノキ:スギよりも少し遅めの2月ごろから飛び始め、4月にピークを迎え、6月ごろまで飛散します。

- イネ科:3月ごろから飛び始めます。5月がピークですが、10月ごろまで飛散し続けます。

- ブタクサ(キク科):秋の花粉症としてはブタクサが代表的です。ブタクサは9月をピークに8~10月に飛散します。

スギ・ヒノキは、6月から秋にかけて(花粉を作る)雄花ができます。この時期に日照量が多く、気温が高いと雄花がたくさんできるため、翌年の花粉の飛散量が多くなります。

一日の中では昼前後と夕方に多く飛散し、以下のような天気では花粉が特に多くなります。

- 晴れて、気温が高い

- 風が強く、空気が乾燥している

- 雨の翌日

花粉症の有病率

今や国民病ともいわれる花粉症ですが、もともと日本には花粉症の概念はありませんでした。欧米では200年以上前からイネ科の花粉症が《枯草熱(hay fever)》として知られていましたが、日本では《ブタクサ花粉症》が1963年、《スギ花粉症》が1964年にはじめて報告されました。

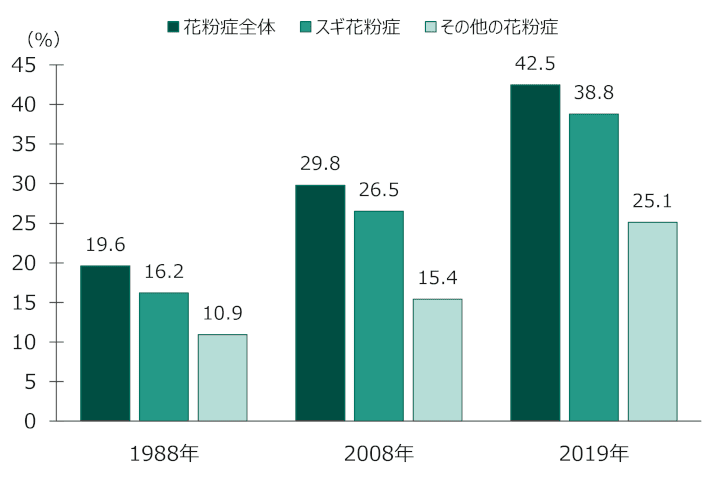

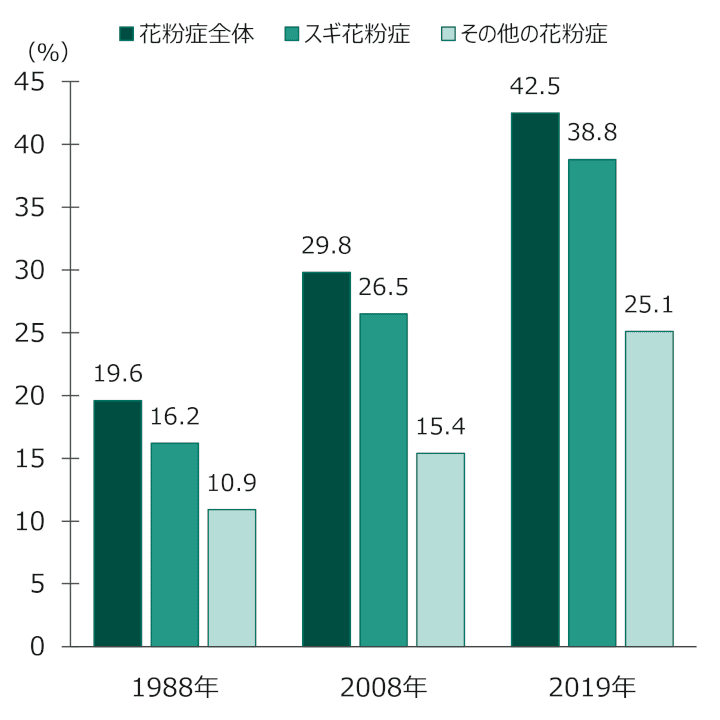

出典:松原篤ほか「鼻アレルギーの全国疫学調査2019(図2)」より作図[2]

我が国の花粉症患者の正確な人数は不明ですが、1998年、2008年、2019年に全国調査が行われています。約10年おきの調査ですが、有病率は着実に増加しており、2019年のスギ花粉症は38.8%、花粉症全体では42.5%と報告されています(図1)。

なお、最近ではダニなどの通年性アレルギー性鼻炎との併発や、複数の花粉に反応する人も増えています。

花粉症の症状

花粉症の3大症状は、「くしゃみ」「鼻水」「鼻づまり」です。このため、耳鼻咽喉科で診療されることが多いですが、花粉症では全身に症状が現れます。

花粉症の症状には、以下のようなものがあります。

- 繰り返す「くしゃみ」

- 水のような「鼻水」

- 鼻づまり

- 目のかゆみ、充血、涙目、目のかすみ、まぶたの腫れ

- 喉のかゆみ、せき、ぜんそく

- 頭痛

- 微熱(通常は37.5℃以下)

- 身体のだるさ

- 肌荒れ

- 特定の果物・野菜を食べると口の中が腫れる

- 嗅覚・味覚の低下

花粉症と風邪の症状は似ています。発熱が37.5℃を超え、黄色っぽい鼻水が出る場合は、花粉症よりも風邪の可能性が高いです。

花粉症は生活に大きな影響を及ぼす

花粉症の症状にともない、QOL(生活の質)を大きく損なうことがあります。

- 睡眠の質低下、睡眠不足、不眠

- イライラ感

- 集中力低下

- 仕事のパフォーマンス低下

- 学業成績低下

花粉症の治療法

花粉症の治療は、対症療法と免疫療法に大きく分類されます。

- 対症療法:花粉に対する症状を抑えるための治療法です。内服薬、点鼻薬、点眼薬などを花粉の飛散時期に使用します。

- 免疫療法:花粉の成分に身体を慣れさせ、花粉が体内に入ってもアレルギー反応が発生しないようにするための治療です。花粉の飛んでいない時期に開始し、数年単位で取り組みます。

花粉症の予防と対処

花粉症の対策は、花粉が飛散する前から始まっています。花粉症はストレスで悪化する可能性があるため、生活習慣の見直しなどは花粉症にも有用です。

飛散シーズンの始まる前後、症状が軽いうちに治療(対症療法)を開始することで飛散ピーク時も含めて症状をコントロールしやすくなります。飛散開始をぴったり予測することは難しいですが、症状が軽いうちに治療を開始することで十分な効果が期待できます。

- 花粉情報に注意する:飛散の多い時間帯(昼前後や夕方)は窓や扉を閉め、できる限り外出を控えましょう。どうしても外出する必要がある場合は、マスクやメガネを使いましょう。

- マスク・メガネ:マスクは一般的なものでも鼻に入る花粉を約7割減らします。メガネは一般的なものでも目に入る花粉量を約4割減らします。コンタクトレンズは刺激によって目の症状を悪化させる可能性があるため、メガネにかえたほうがよいと考えられています。

- 服装:表面がけばけばした毛織物などの上着は避けましょう。花粉が付着しやすく、屋内に持ち込む原因になります。帽子をかぶることで、頭髪への付着を減らすことができます。

- 帰宅時:帰宅後は、室内に花粉を持ち込まないためにも、衣服や髪をよく払ってから入室しましょう。洗顔、うがいをしましょう。

- 換気と掃除:飛散シーズンに窓を全開にして換気をすると、大量の花粉が室内に侵入します。レースのカーテンをし、窓を開ける幅を10センチくらいにすると、流入量を4分の1に減らすことができます。流入した花粉を除去するために定期的に掃除を行い、カーテンも定期的に洗濯してください。

- 洗濯物や布団の外干しを控える:外干しでは洗濯物や布団に花粉が付着するため、部屋干しが推奨されますが、外干しする場合は、花粉の少ない日や時間帯を狙いましょう。その場合も、取り込んだあとに布団クリーナーや掃除機で花粉を取り除くようにするとよいでしょう。

- 飲酒・タバコを避ける:タバコの煙や成分が粘膜を傷つけます。飲酒も花粉症の症状を悪化させます。どちらも控えましょう。

- 睡眠をしっかりとる:睡眠の質が落ち睡眠不足になると、イライラしたり、集中力が落ちたりなど生活に支障が出てきます。睡眠のリズムを守ることが快適な睡眠には重要です。毎日同じ時間に寝て、毎日同じ時間に起きる習慣を身につけましょう。起床後はすぐに朝日を浴びてください。

- バランスの良い食事をとる:毎日3回、栄養バランスを考えたおいしい食事をとることは、健康な身体の基礎となります。意識して毎日決まった時間に食事をとるようにしましょう。特に朝食は大切です。

その他、ストレス対策については、以下の記事も参考にしてください。

-

精神科医がおすすめするストレス解消・発散方法、16個のヒント

ストレス社会とも呼ばれる現代、ストレス解消・発散方法を知り、実践することは、健康で充実した生活を送るために大切なことです。ストレスからうつ病などを発症しないためにも、今日からでも始められる簡単な方法を中心に、ストレスの対処法を解説します。

精神科医がおすすめするストレス解消・発散方法、16個のヒント

ストレス社会とも呼ばれる現代、ストレス解消・発散方法を知り、実践することは、健康で充実した生活を送るために大切なことです。ストレスからうつ病などを発症しないためにも、今日からでも始められる簡単な方法を中心に、ストレスの対処法を解説します。

花粉症は何科にかかるべきですか?

花粉症の疑いがある場合、中学生までは小児科、高校生以上は耳鼻咽喉科か内科の受診が基本です。くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状に悩まされている場合は耳鼻科の受診がよいでしょう。目のかゆみ、充血、涙目など目の症状に関しては眼科の受診がよいでしょう。症状が重い場合はアレルギー科も選択肢に入ります。

花粉症の治療を行っても、気分が落ち込む、趣味などが楽しめない、眠れない、食欲がわかないなどの症状が続く場合はうつ病を発症している恐れがあります。精神科・心療内科を受診しましょう。

花粉症とうつ病の関係

花粉症の人の多くはうつ病とは無関係です。しかし、花粉症がある人は、そうでない人の2倍、うつ病になりやすいといわれています。

ストレス

言うまでもないでしょうが、花粉症はそれ自体が大きなストレスとなります。慢性的なストレスは、うつ病の発症や悪化と関係しています。

また、ストレスは良質な睡眠を妨げます。慢性的な睡眠の不良も、うつ病の発症や悪化と関係しています。

炎症性サイトカイン

《炎症性サイトカイン》は、《炎症》を促進する働きを持つ生体物質です。炎症は異物に対する身体の防御反応で、発熱、腫れ、痛みなどをともないます。

近年の研究では、炎症性サイトカインがうつ病の発症や悪化に関係していることがわかってきています。花粉症では炎症性サイトカインが放出されるため、うつ病の発症や悪化のリスクを高める可能性があります。

うつ病の症状

うつ病の症状には以下のようなものがあります。

- 気分が落ち込み、悲しみやむなしさを感じる。

- 趣味など、これまで楽しかったことが楽しめない。

- 落ち着かずイライラする。

- 眠れない、もしくは眠りすぎる。

- 食欲がわかない、もしくは食べ過ぎる。

- 疲れ切り、何もする気力がわかない。

- 自分が悪い、自分には価値が無いと思い込む。

- 集中力や判断力が低下する。

- 死にたいと思う、あるいは死や自殺について考える。

このような症状が、2週間以上毎日続くようであれば、うつ病を発症している可能性があります。花粉症の治療とは別に、早めに精神科・心療内科を受診することをおすすめします。

まとめ

《花粉症》とは、花粉によって生じるアレルギー疾患の総称で、《季節性アレルギー性鼻炎》ともいわれます。我が国では、《スギ花粉症》が最も多い花粉症です。

花粉症では、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの鼻の症状、目のかゆみ・充血・涙目などの目の症状、頭痛、微熱など全身に症状が現れます。さらに、睡眠の不良、仕事のパフォーマンスや学業成績の低下など、QOL(生活の質)を大きく損なうことがあります。

生活習慣の見直しや、花粉を避ける生活が対策として有用です。花粉情報に注意し、外出時は服装に気を付け、マスク・メガネや帽子を着用し、帰宅後には洗顔やうがいをすることでリスクを低減できます。

花粉症がある人は、そうでない人の2倍、うつ病になりやすいといわれています。花粉症はストレスが大きく、また、《炎症性サイトカイン》が放出されるため、これらがうつ病の発症や悪化のリスクを高める可能性があります。

花粉症の疑いがある場合は、小児科・内科・耳鼻科への受診が一般的です。

花粉症の治療を行っても、気分が落ち込む、趣味などが楽しめない、眠れない、食欲がわかないなどの症状が続く場合は、うつ病を発症している恐れがあります。精神科・心療内科を受診しましょう。

品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。

うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。